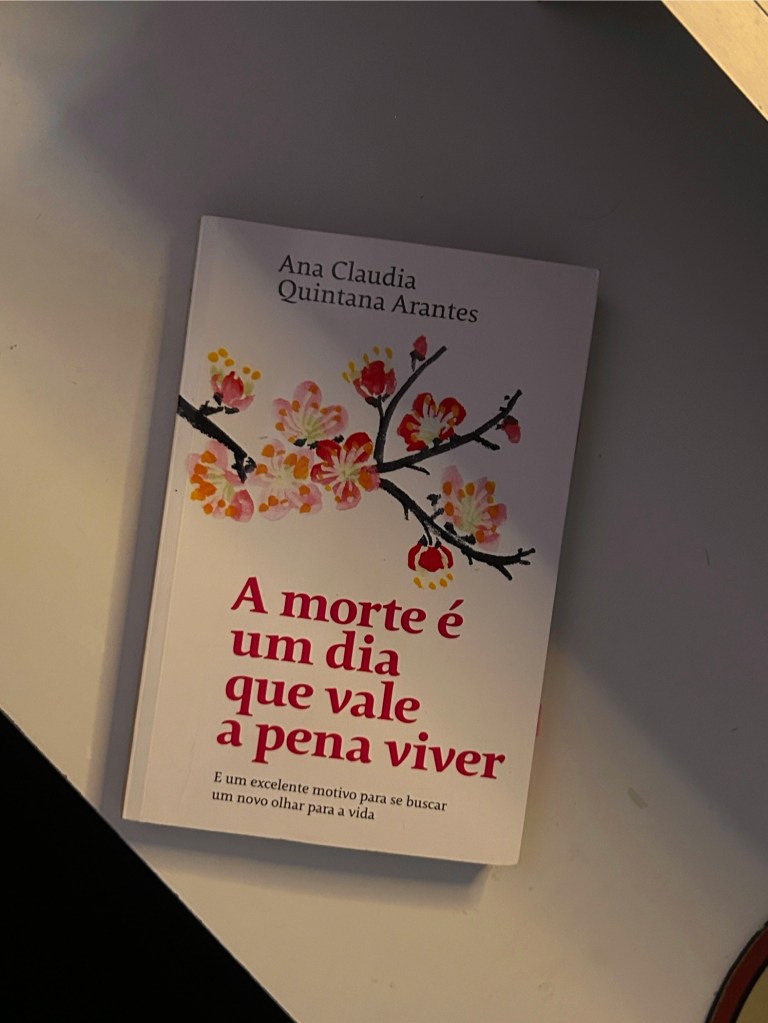

Fonte: acervo da autora.

“Sobre a arte de ganhar existem muitas lições. Mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso. A verdade é que passamos muito tempo da vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades, sonhos. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia.”

A frase, que abre A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da médica paliativista Ana Claudia Quintana Arantes, não fala apenas sobre morte. Ela fala sobre a vida, sobre perdas inevitáveis e, principalmente, sobre quem tem o direito de perder depois de ter tido algo. Porque perder pressupõe posse. E nem todos tiveram essa chance.

Quando pensamos na perda a partir da desigualdade social, a reflexão se desloca. O que significa perder para quem nunca teve acesso pleno à saúde, à moradia digna, à alimentação adequada ou à segurança? Como falar em elaboração do luto, em despedida ou em dignidade no fim da vida quando a existência inteira foi atravessada pela escassez? Há quem consiga viver uma vida plena e, ainda assim, perca. Mas há também quem perca antes mesmo de ter vivido.

É nesse ponto que a morte deixa de ser apenas um evento biológico e passa a ser um espelho social. Quando a desigualdade se estende até o fim da vida, ela revela o quanto corrompe não apenas trajetórias individuais, mas a própria estrutura da sociedade. Como a própria autora escreve: “Quase todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte. Mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. Despratique as normas.” Encarar a morte, portanto, é também encarar o que fizemos da vida enquanto sociedade.

Viver com dignidade não é uma experiência universal

Ana Claudia Quintana Arantes constrói sua obra a partir da experiência com cuidados paliativos, uma abordagem da medicina que busca aliviar o sofrimento físico, emocional, social e espiritual de pessoas com doenças graves ou em fase avançada, priorizando qualidade de vida e dignidade. No entanto, o acesso a esse cuidado está longe de ser igualitário.

“Acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor, em todas as suas dimensões, pode aceitar a morte como parte do tempo vivido assim, pleno de sentido.” A frase levanta uma pergunta incômoda: quem, de fato, vive com dignidade no Brasil? E quem atravessa a vida inteira em modo de sobrevivência?

A desigualdade social faz com que muitos cheguem ao fim da vida sem acesso a tratamentos adequados, sem acompanhamento médico contínuo, sem apoio psicológico e, em muitos casos, sem sequer compreender o que está acontecendo com o próprio corpo. Enquanto alguns podem escolher como querem ser cuidados, outros sequer têm essa possibilidade.

Essa disparidade aparece até mesmo nos rituais pós-morte. Há cemitérios onde túmulos luxuosos, caixões personalizados e homenagens sofisticadas coexistem com sepultamentos precários, valas comuns e famílias que não conseguem arcar nem com os custos básicos de um enterro. A morte, que deveria igualar, acaba escancarando diferenças que já eram profundas em vida.

Fonte: Novos túmulos no Brasil retratam o impacto da pandemia de coronavírus.

O cuidado paliativo, nesse contexto, não é apenas uma questão médica. É uma questão social. Ele exige tempo, escuta, estrutura e presença. Elementos que costumam faltar justamente onde a desigualdade é maior.

Quando o sofrimento é único, mas o acesso ao cuidado não é

“O sofrimento, porém, é algo absoluto, único. Totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia a dia como profissionais de saúde, mas o sofrimento nunca se repete.”

A frase reforça algo essencial. Cada dor é singular. Cada história é atravessada por vivências próprias. No entanto, embora o sofrimento seja individual, o acesso ao alívio dele é profundamente desigual. Pessoas que passaram a vida inteira em contextos de vulnerabilidade social frequentemente chegam ao fim da vida sem qualquer tipo de cuidado paliativo estruturado.

Dados do Conselho Federal de Medicina indicam que menos de 10% dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos no Brasil têm acesso a esse tipo de assistência, concentrada majoritariamente em grandes centros urbanos e na rede privada. Fonte: Conselho Federal de Medicina, “Panorama dos Cuidados Paliativos no Brasil”.

Essa ausência pesa ainda mais sobre quem já viveu à margem. O sofrimento acumulado ao longo da vida não encontra espaço de acolhimento no final dela. A dor não é apenas física. Ela carrega abandono, invisibilidade e silenciamento.

Quando Ana Claudia escreve que “cada ser humano é único”, ela também aponta, ainda que indiretamente, para a injustiça de um sistema que trata vidas de forma tão desigual. Se o sofrimento é único, por que o cuidado não é universal?

E talvez o que falte não seja apenas política pública, mas também um olhar mais atento. “Quando nós nos conectamos com essa força maior e mais sagrada dentro de nós, conseguimos fazer o bem pelo outro. Genuinamente o bem.” Reconhecer o sofrimento do outro exige presença, empatia e disposição para enxergar quem a sociedade insiste em ignorar.

Desigualdade até o fim: quem escolhe como morrer

A desigualdade no final da vida não é abstrata. Ela se manifesta em dados concretos. Segundo levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, pessoas de baixa renda têm maior probabilidade de morrer sem assistência adequada, em ambientes hospitalares superlotados ou em casa sem suporte médico. Fonte: Fiocruz, “Desigualdades no acesso à saúde no Brasil”.

Fonte: Trabalho em Saúde, Desigualdades e Políticas Públicas.

Diante disso, pensar em soluções não significa romantizar a dor nem prometer transformações simples. Significa, ao menos, tornar o caminho menos solitário. Apoiar iniciativas de cuidados paliativos no SUS, fortalecer políticas públicas, valorizar profissionais da saúde e, sobretudo, reconhecer a humanidade de quem sofre são formas possíveis de resistência.

“Permita-se pensar no amor e no silêncio pacificador que reina no território das boas memórias.” Criar condições para que mais pessoas tenham boas memórias no fim da vida é uma responsabilidade coletiva. Não muda o fato da morte existir, mas muda a forma como ela é atravessada.

E quando a autora escreve: “Felizmente, a vida chama. Ela precisa de você em outro lugar que não na dor”, talvez esteja nos lembrando que olhar para essas desigualdades não é permanecer na tristeza, mas agir a partir dela. A vida chama para o cuidado, para a presença e para a consciência.

A morte que revela quem fomos enquanto sociedade

Falar sobre morte é, no fundo, falar sobre vida. Sobre quem teve escolhas e quem teve apenas sobrevivência. Sobre quem pôde viver com dignidade e quem foi privado dela desde o início.

“Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos.” A frase, minha favorita do livro, atravessa toda essa reflexão. Morremos quando normalizamos desigualdades. Morremos quando aceitamos que alguns tenham direito ao cuidado e outros não. Morremos quando esquecemos pessoas antes mesmo que elas partam.

Se a morte é um dia que vale a pena viver, a pergunta que fica é inevitável: que tipo de vida estamos permitindo que seja vivida antes desse dia chegar?

Deixe um comentário